三星堆:刘少匆

发布时间:2024-12-27来源:广汉市三星堆古蜀文化研究协会

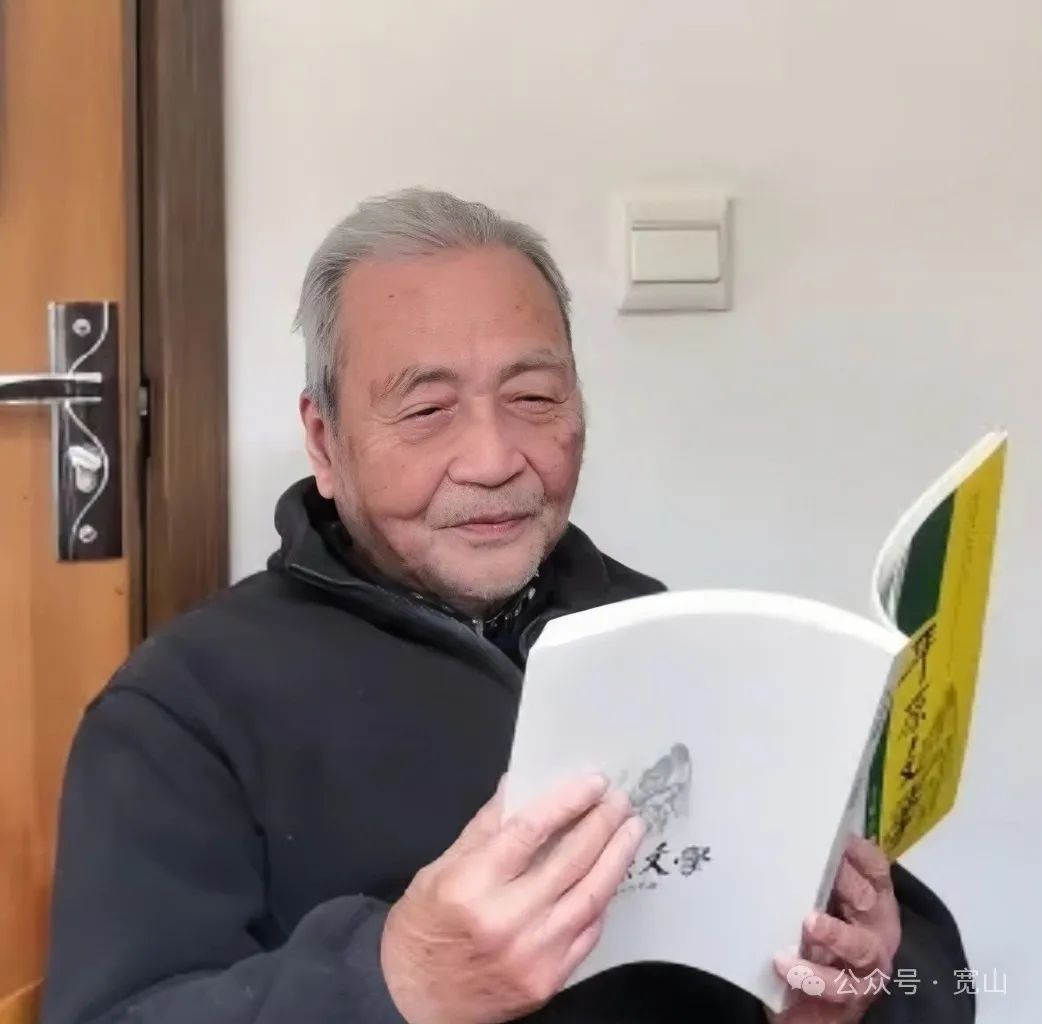

刘少匆丨《五帝时代之〈出蜀记〉》 编者按: 2023年1月3日,曾获国家“飞天奖”的著名剧作家、三星堆文化研究学者、广汉人刘少匆先生仙逝(1933-2023)。刘老师生前担任广汉市三星堆古蜀文化研究协会会长十年(2013-2023),为协会的奠基和发展做出了巨大贡献。《宽山》公众号今日推送刘老师生前撰写的论文《五帝时代之<出蜀记>》,以表周年纪念。

刘少匆 【作家介绍】 刘少匆:本名刘绍璁(1933年1月-2023年1月),四川广汉市人。国家二级编剧,中国戏剧家协会会员,著名剧作家,国家飞天奖获得者。长期从事文化工作和文学、戏剧、影视创作,曾有多部文学作品和戏剧作品问世。上世纪80年代未,又醉心古蜀文化和三星堆文化研究,并有多部作品发表出版。广汉市三星堆古蜀文化研究协会第一任会长。

五帝时代之《出蜀记》 刘少匆 众所周知,中华大地之最早古人类,以目前之考古发现看,都与蜀地大有关系。发现于蜀地南端距今170万年之元谋人,已能制造石器和使用火,距今5万年之现代中国人的祖先,则发现于蜀地资阳。驯化禽兽,似乎也从蜀开始。因为《华阳国志·蜀志》的第一句话就是“蜀之为国,肇于人皇”。人皇伏羲者,就是能饲养猪羊鸡犬之谓,伏羲即服牺。 中国的人类史和世界其他国家一样,十分漫长,谁先谁后,很难取得共识,所以,“满天星斗”说似乎更能为学界接受。 虽然上古时代有许多奇妙传说可以让人浮想联翩,但学者们更关心的是对文明史的考察。 以古书记载看,史家认为中国信史,当为黄帝时代。中国《史记》正是以黄帝为开篇的。 但是,我们必须明白,这“黄帝”并不是一个具体的真实的人物,而是一个漫长的时代。试想,那位生于寿丘,长于姬水的小国君,要成为东至于海,西至于空桐,南至于江,“北逐荤粥”之万国领袖;从迁徙往来无常处,到筑宫窒,建台榭......这在青铜时代前夜的石器时代的人们来说,一定是要经过多少代才能完成。所以,从“习用干戈”到“文明大备”,必然是个漫长的过程。《春秋命历序》说黄帝“传十世,一千五百岁”,虽不准确,但其跨度在千年以上,应该说是可信的,因此,《史记·五帝本记》所记,当是最后一代黄帝的事迹。 这位黄帝不仅与嫘祖联姻,还让这一系的子孙“出蜀”到中原为帝,他自己则长期留在蜀地,观看能登天的建木,采摘若木之花,到峨眉山拜访隐士,研究医学……这些当然有想象成分,但他仰慕古蜀文化,希望将蜀文化推广至“万国”应该是可信的。 黄帝一共十多代,每代黄帝都有很多子孙。所以《外纪》说:“黄帝子二十有五,其得姓者十四人,别为十二姓……及有虞氏有天下,封帝后为侯伯者十有九焉。” 然而,按古史记载,继黄帝大位又去中原为帝者都为嫘祖一系之子孙。黄帝为什么会作此决断?唯一可信的理由,只能是因为蜀文化先进之故?请看《山海经·海内经》所记:“黄帝妻雷祖,生昌意。昌意降处若水,生韩流,韩流振首谨身,人面豕喙,麟身渠股,取淖子曰阿女生帝颛顼。”而《大戴礼记》和《帝王世纪》则谓“黄帝产昌意,昌意产高阳,是为帝颛顼”。帝颛顼高阳氏,黄帝之孙,昌意之子,姬姓也。这些古文献,虽有差异,但黄帝系的子孙很多,却把帝位传给蜀系子孙,唯一可信的解释,就是他想以蜀地为榜样,建设新的“万国”。 颛顼没有让祖父失望,他“上缘黄帝之道而行之,学黄帝之道而常之。”(《鬻子》)最后建成了“北至于幽陵,南至于交趾,西至于流沙,东至于蟠木。动静之物,小大之神,日月所照,莫不砥属”之大一统的国家。 但是,以颛顼个人之力,要完成为如此巨大的伟业,在国家初建的时代,确实让人难以信服。所以著《绎史》的马,特别点评说高阳之事,“《史》之失在于轻信而多,《世纪》之失在于牵合而附会。”颛顼实际上也是一个朝代,《春秋命历序》谓:“颛顼即高阳氏,传二十世,三百五十年,或云传十世。”也虽不可靠,但这是蜀文化与中原文化第一次大融合,而且是以蜀文化丰富和改造中原文化,则是可以成立的。 高辛是高阳最后一代的继承人。但高辛也不只是一代帝王,也有其世系。从史籍的记载看,事迹不多,大约时代不长,就为帝尧替代了。 从以上可以看出,中华古文明,确实是以蜀文化为基础,融合中原及四周之文化发展起来的,是“出蜀”的结果。 当然,以上这些,只是根据古文献做出的判断,缺乏实证。不过,以我的解读,我们在三星堆遗址已发现黄帝、嫘祖、大禹以及伏羲、神农、女娲(即燧人)之青铜头像,还在民间的藏家中,发现颛顼、帝舜等玉石像。有关指认早已写在已出版的小书中,供方家指正。 我们还可以从《山海经》和《尚书》中,找到蜀文化“出蜀”的影子。 《山海经》之《海内经》,集中地讲了许多蜀文化出蜀的故事,其他各经,也有相关的内容。我在拙著《解读〈山海经〉》中,早已涉及,这里我不就哆嗦了。 五帝既然是上古之事,我们当然更应该从中国最早记载上古史事的《尚书》中,去寻找古蜀文化与中华上古史有无关系,又是什么样的关系。 遗撼的是,按《尚书》序说,关于上古之事的《三坟》,早已失传。《五典》之籍,也只有《虞夏书》还存于世。而且,就是这部《尚书》,解读者也难以尽数。现代出版之《儒藏精华编》解说《尚书》之两巨册,所录注释已近150万字,对我来说,通读一遍,都十分费力,更不敢奢望从各位注家中,悟出什么新的理解。 所以,我只是希望通过学习,粗浅地探讨一下尧舜两代与古蜀文化的关系。 关于帝尧,《大载礼记》说:“帝喾产放勋,是为帝尧。”《史记·五帝本纪》也说尧是帝喾“取陈锋氏女生放勋的。而这帝喾,按《史记》的说法:“帝喾高辛者,黄帝之曾孙也。……高辛於颛顼为族子。”他当然就有蜀人的血统。 帝尧有蜀人的血统,他又是从蜀地到中原为帝的高阳之后,所以能成为一代圣君。他对中华文明的贡献,我们也可以从《尚书·尧典》中看出概貌。 《尧典》本是舜在接位前对尧的歌颂,这当然有饰美之辞。但尧对国家的贡献,也说得很实在。 一、帝尧时代,中国的历法已经建立。这就是“期三百有六旬有六日,以闰月定四时,成岁”说明尧时,中国的农业生产,已经完全成熟,而且有规律可寻。“允厘百工,庶绩咸熙。”是说多级官员,各有所责。所以除了农业,其他百业也都兴盛起来。 二、“九族既睦,平章百姓”这“九族”历代注家多解为上自高祖,下至玄孙为九代,但这“九代”不可能生活在一起,也就难以相互和睦。所以,以愚下之见,这“九族”,乃是指四面八方和国中央部分之多族人民,大家能和睦相处,这岂不是太平盛世之象征! “平章百姓”有注家谓“平为分辨或辨别,章本彰明。即家族和睦,还能辨明百官之善恶”,实在有些含混。其实,通俗地说,本者,等同也,平等也。章者,章法也,“平章百姓”即“法律面前,人人平等”。“允厘百工”,则指各级官吏,各有职责。这当然已经是一个成熟的国家。 《尧典》在讲了历法后,突然有一段讲继承人和治水之事,显得有些唐突。倒是后来询问四方诸侯,说自己已在位多年,要大家推荐继承人,众臣推则荐虞舜,颇顺理成章。 尧询问舜的情况,众臣一片赞美之辞。 尧决定观察和考验舜就把两个女儿嫁给他,让女儿去观察舜的品德和能力,得到肯定后,就让位于舜。 于是,史官又作了《舜典》。 舜与蜀文化有关吗?答案应该是肯定的。 《史记》记得很清楚:“虞舜者,名曰重华,……帝瑞顼,父曰昌意,以至舜七世矣。” 这位圣君留下了很多故事,一直在民间传颂。史书和子书也多有记载,所以,著《绎史》的马骕,特别点评说:“匹夫而有天下,自舜始也...舜在侧陋,以纯者格亲,玄德开闻,岳牧咸荐。.....当是时,俊乂登朝,化洽四海,赓歌喜起,揖让庙堂之上,有更姓之名而无改物之实,故唐虞犹一家也。” 由于尧舜都有古蜀文化的基因,他们和昌意、颛顼等一样,使蜀文化在上古时代,就与中原文化融合了...... 而出蜀到中原,影响最大的,当然还有鲧和夏代开国之君大禹。 我曾多次讨论过,由于地势、水情、气候等关系,中原尧时大洪水,最先发生于长江流域之蜀地,特别是大江上之三峡,当未得到治理之时,因此也就造就了像鲧禹这样的治水专家。但当水患使成都平原成为泽国时,鲧带领全家北上中原避难,还在逃难中生下禹,因此,中原水患时他受到重用,要他治事洪水,但由于对中原之地形、气候等等环境缺乏了解,治水失败,被尧殛之于羽山。后来,帝舜接位,禹疏三江五湖,完成治水大业,并成为夏代的开国之君。 鲧机械地用蜀地的经验治中原之水失败而被殛,禹总结教训而成功,造就了后来的治水专家李冰。但写《入蜀记》的专家,却把这位土生土长,熟悉蜀地山情水情,被尊为川祖的蜀人,认为是从三晋到蜀地来,“吸纳、再造并反哺,不想离开,成为中国文化后花园的一景。”如果真如此,蜀人把外籍人士奉为“川主”,就犯了把西洋的夏姓当成中国之女娲之常识性错误了。而且,四川天才学者刘咸忻先生著《推十书中之〈蜀涌〉》,还专辑李公事绩。什邡之大王庙、二王庙,至今仍香火不断。更让我十分困惑的是2012年,由四川广播电视台制作播放,四川出版集团出版,多位名人参与解说的《川魂》,竟明确指认:“李冰,今山西省运城市解州镇郊斜村人。” 关于李冰的身世,《华阳国志》和《蜀中名胜记》早有记载,十多年前为制作《雾中王国》的专题片,我和摄制组的朋友们还在李冰陵园工作多日,也访问过当地民众和学者。大家异口同声,说李冰是隐居于章山的蜀中大贤。后来,我在写《神秘的三星堆一一寻找古蜀文明》一书时,专门写了《蜀人最后的辉煌一一李冰治水》一章(昆仑出版社2003年版)论证李冰是蜀人。而且我手里还有一枚陶印,上有“冰公司水”四字。而“蜀无姓”见于《世本》。秦王赐他李姓,是表彰他的功绩,并非他本来姓李。 总之,指认一位外乡人为“川主”,本身就是一个低级的逻辑错误。李冰既非入蜀,也没有“出蜀”,他原本就是蜀地的一位圣人。 2015年5至7月 (本文选自广汉市三星堆古蜀文化研究协会主办的会刊《宽山》创刊号)